本文详细探讨了试管婴儿被认为存在的六大危害,包括多胎妊娠、孩子健康、女性患癌风险等。通过科学数据和实际案例,揭示这些危害大多是误解,帮助人们正确认识试管婴儿技术。

揭秘试管婴儿:那些你必须知道的“危害”真相

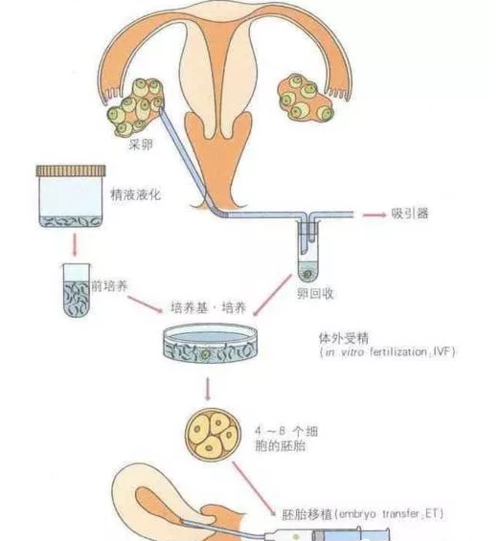

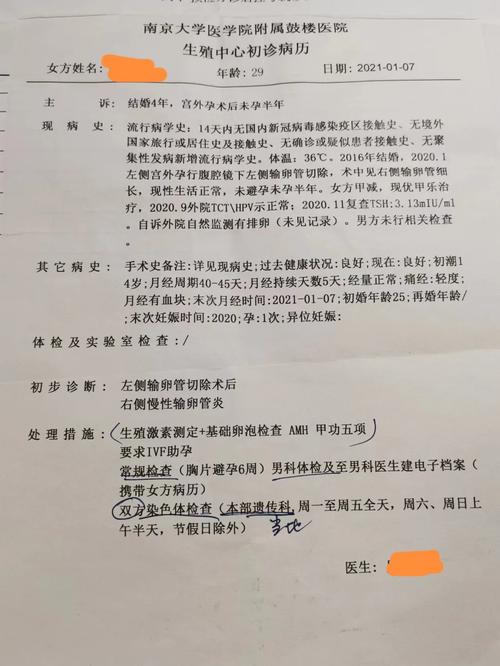

在当今社会,试管婴儿技术为许多因各种原因难以自然受孕的家庭带来了希望的曙光,让他们能够圆拥有宝宝的梦想。然而,就像任何新生事物一样,围绕着试管婴儿也存在着不少传言,其中不乏一些所谓的“危害”说法。今天,咱们就来好好唠唠,揭开这些说法背后的真相。危害一:多胎妊娠风险高?

很多人觉得试管婴儿容易出现多胎妊娠的情况,认为这是一大危害。确实,从数据上来看,有相关统计显示,自然受孕中多胎妊娠的发生率大约在1% - 2% 。而通过试管婴儿技术受孕,多胎妊娠的发生率相对较高,在20% - 30%左右,如下表所示:| 受孕方式 | 多胎妊娠发生率 |

|---|---|

| 自然受孕 | 1% - 2% |

| 试管婴儿 | 20% - 30% |

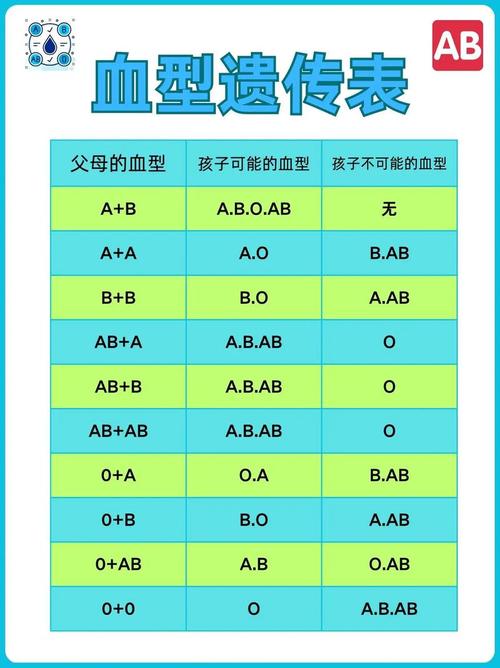

危害二:孩子健康有问题?

有人担心试管婴儿出生的宝宝健康不如自然受孕的宝宝。其实啊,大量的临床研究和长期随访结果表明,试管婴儿和自然受孕的宝宝在健康方面并没有显著差异。一些早期的小规模研究可能存在样本量不足等问题,得出了一些不太准确的结论。但随着研究的深入和样本量的不断扩大,已经有越来越多的数据证明,只要在正规的医疗机构,按照科学的流程进行试管婴儿操作,宝宝的健康是有保障的。 比如说,一项针对超过10万名试管婴儿宝宝和自然受孕宝宝的对比研究发现,在出生缺陷率方面,两者并无明显差异。在智力发育、身体发育等方面,也都处于正常水平。所以,这种所谓的“危害”,更多的是没有科学依据的担忧。危害三:增加女性患癌风险?

网上流传着一种说法,说试管婴儿过程中使用的促排卵药物会增加女性患癌的风险。这可把不少准备做试管婴儿的女性吓得不轻。但实际上,目前并没有确凿的科学证据支持这一观点。 虽然促排卵药物会对女性的内分泌系统产生一定影响,但正规医院使用的药物都是经过严格审批和监管的。而且,医生会根据患者的具体情况,合理调整药物剂量和使用时间。有研究对大量接受试管婴儿治疗的女性进行了长期跟踪,结果显示,她们患乳腺癌、卵巢癌等癌症的风险并没有明显高于自然受孕的女性。所以啊,大家可别被这种说法给误导了。危害四:花费巨大经济压力大?

试管婴儿的费用确实相对较高,这是不可否认的事实。一般来说,一次试管婴儿周期的费用在3 - 8万元不等,这还不包括一些可能出现的额外费用,比如多次移植、药物反应特殊需要调整治疗方案等情况。下面给大家列个大概的费用明细: |项目|费用范围(元)| | ---- | ---- | |前期检查|3000 - 8000| |促排卵药物|5000 - 20000| |取卵、移植手术|10000 - 25000| |胚胎冷冻及管理|1000 - 3000| 对于很多家庭来说,这确实是一笔不小的开支,会带来一定的经济压力。但是换个角度想,这是为了实现拥有宝宝的梦想,是一种投资未来幸福的方式。而且,现在也有一些地方出台了相关的医保政策或者援助项目,能够在一定程度上减轻家庭的经济负担。危害五:对女性身体伤害大?

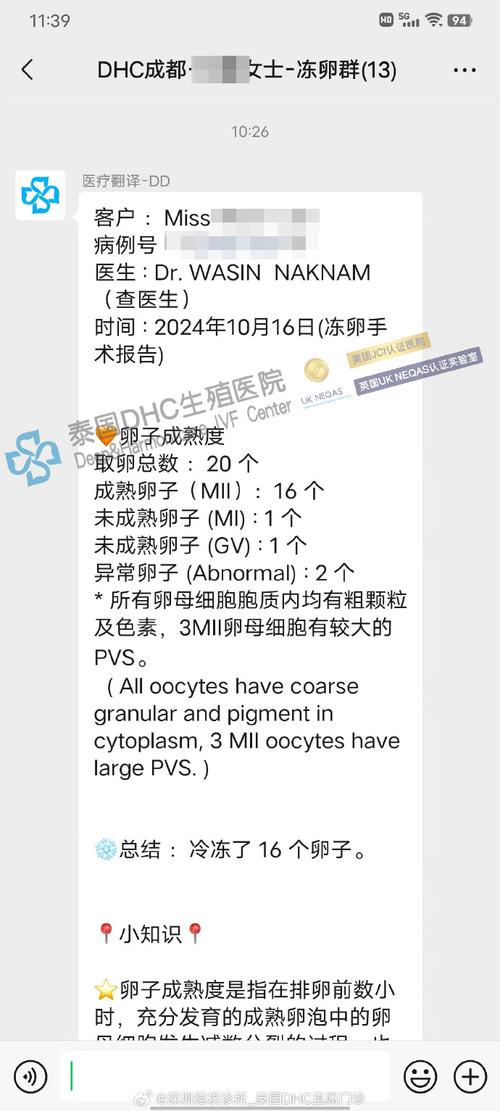

在试管婴儿过程中,女性需要经历促排卵、取卵等环节,有人觉得这些操作会对女性身体造成很大伤害。促排卵过程中,女性可能会出现一些轻微的不适,比如腹胀、腹痛等,但这些症状大多是暂时的,随着药物代谢会逐渐缓解。 取卵手术是在超声引导下进行的,属于一种微创手术。正规医院的医生技术娴熟,整个过程相对安全。当然,任何手术都有一定风险,比如可能会出现少量出血、感染等情况,但这些风险的发生率是比较低的。只要术后按照医生的嘱咐做好护理,对女性身体的影响是可以降到最低的。我有个亲戚做过试管婴儿,取卵后休息了几天,就恢复正常生活了,并没有出现什么严重的身体问题。危害六:伦理道德争议?

试管婴儿技术在一定程度上引发了一些伦理道德方面的讨论。比如,有人担心试管婴儿可能会改变传统的家庭伦理关系,或者对孩子的身份认同产生影响。但实际上,随着社会的发展和观念的进步,人们对于试管婴儿的接受度越来越高。 法律也在不断完善,对试管婴儿相关的伦理道德问题进行规范。只要严格遵守法律法规和伦理准则,试管婴儿家庭同样可以拥有幸福美满的生活。孩子在充满爱的家庭环境中成长,并不会因为受孕方式的不同而有什么本质区别。就像我们身边那些试管婴儿家庭,孩子和父母之间的亲情一样深厚,家庭也充满了欢声笑语。 总之,试管婴儿技术虽然存在一些可能被误解为“危害”的情况,但只要我们以科学的态度去认识它,在正规的医疗机构进行治疗,这些所谓的“危害”大多是可以避免或者有效应对的。它为无数家庭带来了希望,是现代医学的一项伟大成就。希望大家不要再被一些没有科学依据的说法所误导,让试管婴儿技术更好地造福有需要的家庭。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。