本文详细分析了试管婴儿撤档对身体和心理的影响。身体上可能出现月经紊乱、感染风险增加等;心理上会有失望、焦虑等情绪。同时给出了应对措施,帮助患者更好面对这一情况 。

试管婴儿撤档:身体与心灵的双重波澜

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了希望的曙光。然而,并非每一次试管婴儿之旅都能顺遂如意,其中“撤档”这一情况,就像平静湖面突然掀起的波澜,给患者的身体和心理都带来了不可忽视的影响。

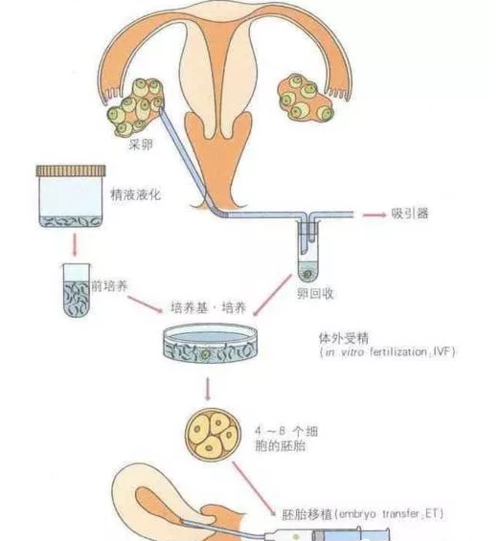

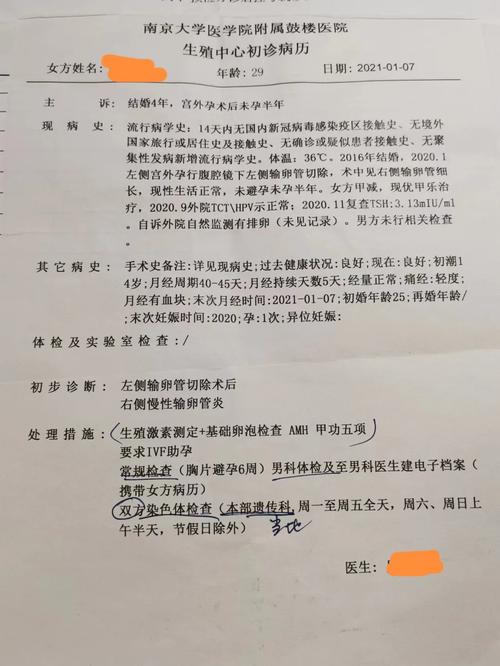

先来说说试管婴儿撤档对身体的影响。要知道,试管婴儿的前期准备是一个复杂且对身体有一定“折腾”的过程。从促排卵开始,女性的身体就如同被按下了特殊的“开关”。

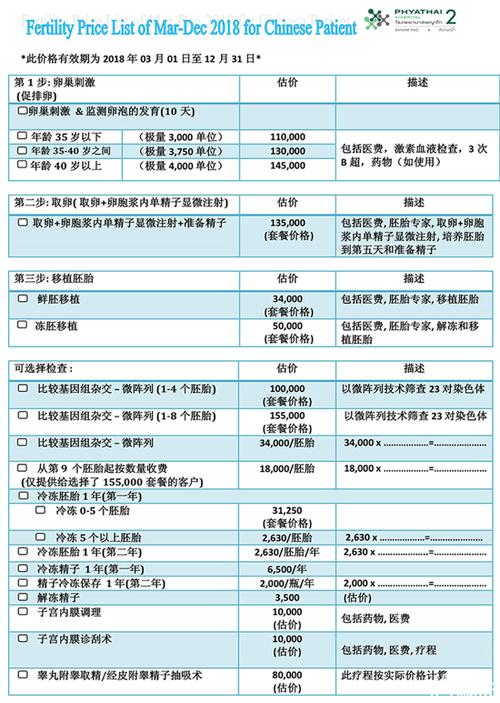

促排卵阶段,医生通常会使用药物刺激卵巢,让多个卵泡同时发育。这可不是个轻松的事儿,就好比原本只需要精心培育一朵花,现在却要同时照顾好几朵。相关统计数据显示,在一项针对500名进行试管婴儿促排卵的女性研究中,约有70%的女性会出现不同程度的身体反应。

| 身体反应 |

比例 |

| 腹部胀痛 |

40% |

| 恶心 |

30% |

| 体重增加 |

20% |

这些药物在体内发挥作用,使得卵巢处于一个相对“活跃”的状态,腹部胀痛、恶心等不适症状可能随之而来。而且,由于激素水平的变化,部分女性还可能出现体重增加的情况。这就像是原本身体的“小天平”被打破了平衡。

如果此时撤档,之前使用的药物在体内并不会立刻消失,它们的“后续影响”还会持续一段时间。激素水平的回落可能导致月经周期的紊乱。有研究表明,在撤档的女性中,约有60%会经历至少一个月的月经不规律。有的女性月经周期可能会延长,原本28天左右的周期,可能会推迟到35天甚至更久;而有的则可能出现月经提前、月经量增多或减少等情况。这就好比原本有序的列车时刻表被打乱了,身体需要一段时间来重新调整恢复。

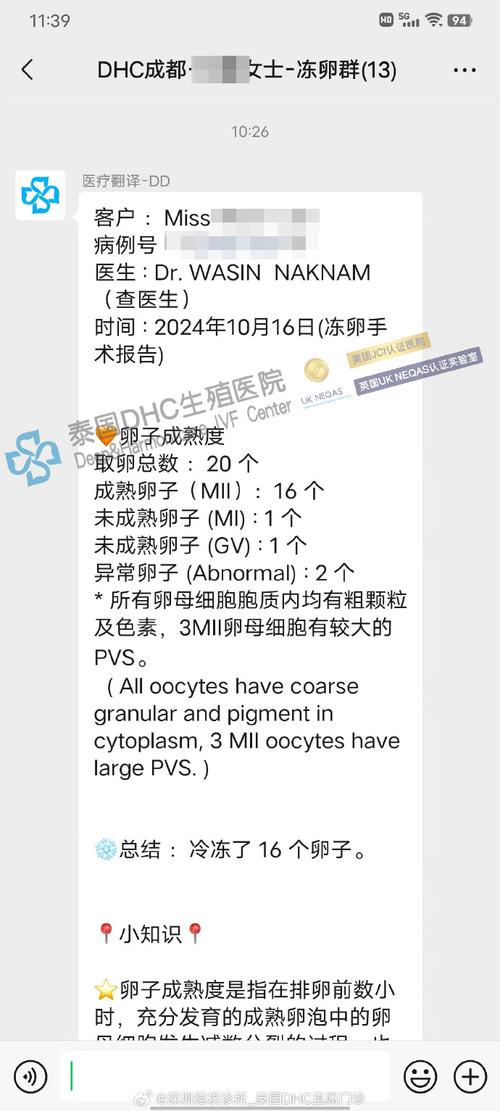

除了激素带来的影响,在试管婴儿过程中,还可能会进行取卵操作。取卵是一个有创的过程,虽然现在技术已经很成熟,但对女性的身体依然会造成一定的创伤。想象一下,就像在一个娇嫩的花园里采摘花朵,难免会对周围的“环境”造成一些小破坏。取卵后,卵巢可能会出现轻微的损伤和炎症。如果撤档后身体没有得到良好的恢复,这些潜在的炎症可能会进一步发展,增加感染的风险,影响女性的生殖健康。

说完身体上的影响,咱们再来聊聊试管婴儿撤档对心理的冲击。这可是一场看不见硝烟的“战争”。对于那些满心期待通过试管婴儿拥有自己孩子的夫妻来说,撤档无疑是一个沉重的打击,就像原本快要到达终点的赛跑,突然被喊停。

心理上的失望感是最直接的。很多夫妻为了试管婴儿,投入了大量的时间、精力和金钱。他们可能已经在心里无数次描绘了孩子出生后的美好画面,从孩子的名字到未来的成长规划。一旦撤档,这些美好的憧憬瞬间破灭。在一项对200对经历试管婴儿撤档的夫妻调查中,超过90%的夫妻表示感受到了强烈的失望情绪。

| 心理情绪 |

比例 |

| 失望 |

90% |

| 焦虑 |

75% |

| 自我怀疑 |

60% |

这种失望可能会逐渐演变成焦虑。他们会担心自己是否还能有机会拥有孩子,未来的路该怎么走。焦虑的情绪就像一团乌云,笼罩在他们的心头,挥之不去。很多夫妻在撤档后,变得坐立不安,对周围的事物失去兴趣,甚至晚上也难以入眠。

而且,不少人还会陷入自我怀疑的漩涡。女性可能会自责是不是自己的身体不够好,没有给胚胎提供一个良好的“土壤”;男性则可能怀疑自己的精子质量是不是拖了后腿。这种自我怀疑会严重打击他们的自信心,让他们在生活中也变得小心翼翼,不敢面对他人询问的目光。

更严重的是,长期处于这样的负面情绪中,可能会影响夫妻之间的感情。试管婴儿本就是夫妻共同的心愿,撤档后双方承受的压力都很大,在这个时候,如果双方不能互相理解、支持,很容易因为一些小事发生争吵。有的夫妻甚至因为无法共同面对这份压力,最终导致感情破裂。这就好比原本坚固的桥梁,在暴风雨的侵袭下,出现了裂痕。

不过,大家也不要过于绝望。虽然试管婴儿撤档会带来身体和心理上的诸多影响,但我们可以采取一些措施来应对。在身体方面,撤档后要注意休息,保证充足的睡眠,让身体有足够的时间恢复。饮食上,多吃一些富含营养的食物,像鸡蛋、牛奶、新鲜的蔬菜水果等,帮助身体补充能量。同时,按照医生的建议,进行适当的运动,比如散步、瑜伽等,这有助于促进身体的新陈代谢,加快恢复速度。

心理上,要学会倾诉。不要把这些负面情绪都憋在心里,可以和家人、朋友聊一聊,把内心的痛苦和委屈都倒出来。也可以寻求专业心理咨询师的帮助,他们就像心灵的“修理工”,能够帮助你解开心里的疙瘩。夫妻之间更要相互扶持,共同面对困难,要相信风雨过后总会有彩虹。

总之,试管婴儿撤档虽然会给身体和心理带来不小的影响,但只要我们正确认识、积极应对,依然能够重新找回生活的阳光,说不定在未来的某一天,幸福的好孕就会悄然降临。

免责声明:

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。