本文详细介绍了试管婴儿治疗中注射药物的重要性,精准把控注射剂量的影响因素,常见注射位置及其特点,还阐述了注射过程中的注意事项,助力患者更好了解治疗关键环节。

试管婴儿注射剂量与位置的详细解析与注意事项

在试管婴儿的治疗过程中,注射环节是极为关键的一部分。这不仅关乎药物能否准确发挥作用,还直接影响着整个试管婴儿治疗的成功率。今天咱们就好好唠唠试管婴儿注射剂量与位置那些事儿。了解注射药物的重要性

试管婴儿治疗过程中,会用到多种药物来调节女性的内分泌系统、促进卵泡发育、维持妊娠等。不同的药物有着不同的作用机制和效果,而准确把握注射剂量和位置,就像是给这些药物精确导航,让它们能在身体里各司其职,发挥最大功效。 比如说促排卵药物,通过科学合理的剂量注射,可以让卵巢中多个卵泡同时发育成熟,为后续的取卵环节提供充足的卵子资源。据相关统计数据显示,在合理使用促排卵药物的情况下,成功获取多个成熟卵子的概率能达到70%左右。 |药物类型|作用|成功概率(合理使用下)| | ---- | ---- | ---- | |促排卵药物|促进卵泡发育成熟|约70%| |黄体酮类药物|维持妊娠|约60%| 从这个简单的表格里,咱们就能看出,这些药物在试管婴儿治疗中起着多么重要的作用。而要想药物充分发挥作用,注射剂量和位置的准确把控是重中之重。注射剂量的精准把控

注射剂量可不是随意确定的,它需要医生综合多方面因素来考量。首先是患者的年龄,一般来说,年龄较小的女性卵巢功能相对较好,所需的促排卵药物剂量可能相对少一些;而年龄偏大的女性,卵巢功能有所下降,可能就需要适当增加药物剂量。 其次是患者的体重,体重较重的患者,药物在体内的分布和代谢可能与体重较轻的患者有所不同,所以医生会根据体重来调整药物剂量,以确保药物能达到理想的血药浓度。 另外,患者的基础内分泌水平也是重要参考因素。像基础卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)等激素水平,都会影响药物剂量的确定。例如,如果患者的FSH水平较高,说明卵巢储备功能可能相对较差,可能就需要更大剂量的促排卵药物来刺激卵泡发育。 在实际治疗中,医生会根据每位患者的具体情况制定个性化的用药方案,而且在治疗过程中还会密切监测患者的身体反应和激素水平变化,随时调整药物剂量。就拿我认识的一位朋友来说,她在试管婴儿治疗初期,按照常规剂量注射促排卵药物,但卵泡发育速度并不理想。医生经过详细检查和分析,发现是她的基础内分泌水平有些特殊,于是调整了药物剂量。经过调整后,卵泡发育情况明显改善,最终成功取到了多个成熟卵子。常见注射位置及其特点

在试管婴儿治疗中,常见的注射位置有腹部、臀部和手臂。 腹部注射是比较常用的一种方式。腹部的皮下脂肪较厚,药物吸收相对稳定且较快。而且腹部面积较大,可供选择的注射部位较多,能减少同一部位反复注射带来的不适。一般来说,腹部注射部位会选择在肚脐两侧5 - 10厘米的范围内。不过在腹部注射时要注意避开肚脐周围2厘米左右的区域,因为这个区域神经和血管分布较为密集,容易引起疼痛和其他不良反应。 臀部注射也是一种传统的注射方式。臀部的肌肉丰厚,能容纳较大剂量的药物,而且肌肉内血管丰富,药物吸收迅速。但臀部注射对注射技术要求相对较高,如果注射位置不当,可能会损伤坐骨神经,引起下肢疼痛、麻木等不适症状。所以在进行臀部注射时,一定要找专业的医护人员操作。 手臂注射相对来说比较方便,患者自己在家就可以操作。不过手臂的肌肉相对较薄,注射剂量一般不能太大。而且手臂注射后药物吸收速度相对较慢,但对于一些剂量较小的药物来说,手臂注射也是一个不错的选择。注射过程中的注意事项

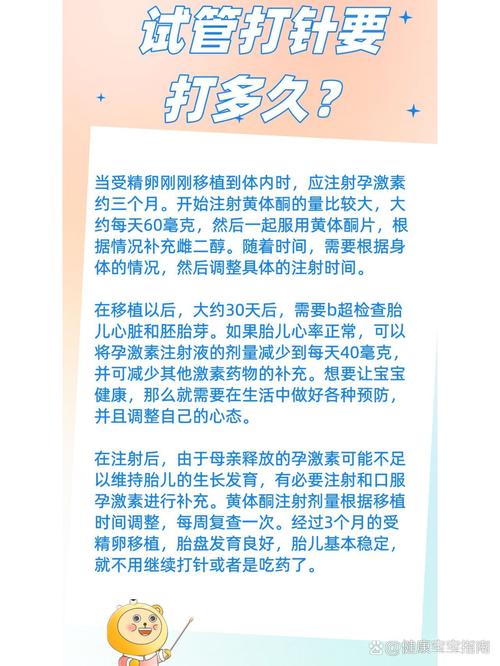

在注射前,一定要确保注射部位的清洁。可以先用温水清洗注射部位,然后用酒精棉球进行消毒,消毒范围要直径达到5 - 10厘米左右。消毒后要等酒精完全挥发后再进行注射,以免酒精刺激皮肤。 注射时要保持放松的状态。很多患者因为紧张,肌肉会不自觉地收缩,这样不仅会增加注射时的疼痛感,还可能影响药物的吸收。可以在注射前做几次深呼吸,让自己尽量放松下来。 注射后要注意按压注射部位。一般按压3 - 5分钟,避免局部出血和药物渗出。而且在注射后的当天,要避免注射部位沾水,防止感染。 另外,不同的药物可能有不同的保存条件。有些药物需要冷藏保存,有些则需要常温保存。一定要严格按照药物说明书上的要求来保存药物,否则可能会影响药物的质量和效果。就好比胰岛素,如果没有按照要求冷藏保存,时间一长,药物的活性就会降低,治疗效果也就大打折扣了。 在整个试管婴儿治疗过程中,注射剂量和位置的准确把握是非常重要的。患者朋友们一定要严格按照医生的嘱咐,按时、准确地进行注射。同时,在遇到任何疑问或者不适时,要及时与医生沟通,这样才能最大程度地提高试管婴儿治疗的成功率,早日迎来自己的小宝贝。希望每一位正在经历试管婴儿治疗的朋友都能顺顺利利,心想事成!

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。