本文详细介绍了试管婴儿采用人工方法的科学原理,对比自然受孕阐述其作用。同时,分阶段讲述了试管婴儿的具体过程,包括促排卵、取卵取精等环节,为渴望了解此项技术的人们提供全面知识。

试管婴儿:揭示采用人工方法的科学原理与过程

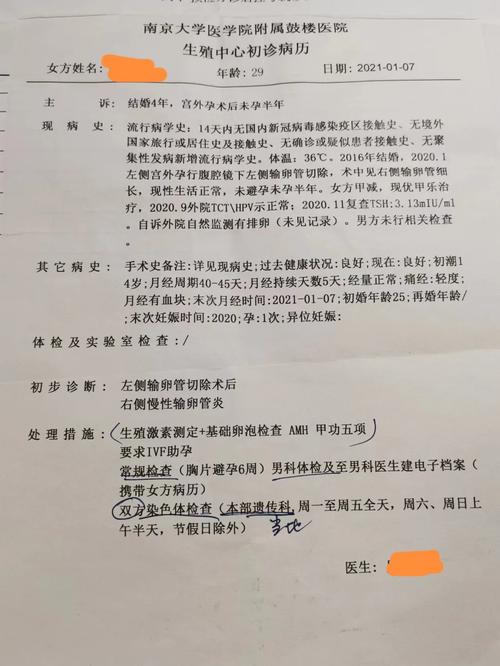

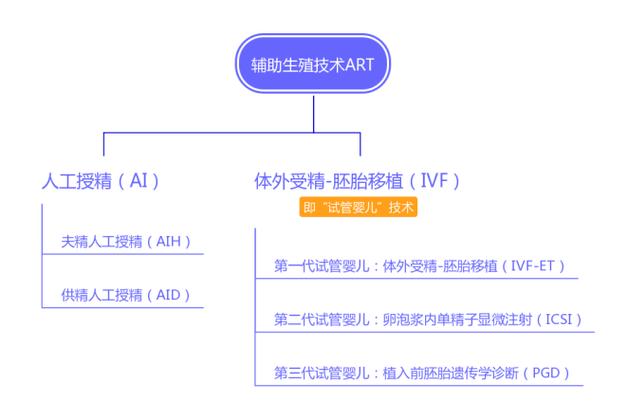

在生活中,我们常常会听到“试管婴儿”这个词,可它究竟是怎么一回事呢?其实啊,试管婴儿是一种辅助生殖技术,帮助那些因为各种原因难以自然受孕的夫妇实现拥有宝宝的梦想。接下来,咱们就好好唠唠试管婴儿采用人工方法背后的科学原理与具体过程。

试管婴儿的科学原理

这要从人类自然受孕的过程说起。正常情况下,女性每个月会排出一颗成熟的卵子,男性的精子进入女性体内后,与卵子在输卵管里相遇结合,形成受精卵。之后,受精卵会向子宫移动,在子宫里着床、发育成胎儿。

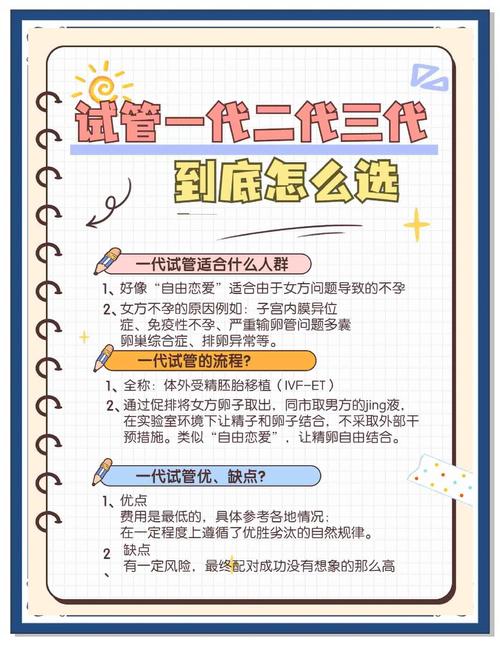

但是呢,有些夫妇由于各种问题,比如女性输卵管堵塞、男性精子质量差等,自然受孕变得困难重重。这时候,试管婴儿技术就登场啦!简单来说,试管婴儿的原理就是把卵子和精子都从人体里取出来,让它们在体外的实验室环境中结合形成受精卵,然后再把发育到一定阶段的胚胎移植回女性的子宫里,让它像自然受孕的受精卵一样在子宫里着床、发育。

打个比方吧,就好比原本在一条路上行走的两个人(卵子和精子),因为路被堵住了(各种受孕障碍)没法相遇,现在我们给他们开辟了一个新的见面地点(实验室培养皿),让他们在这儿能顺利碰面结合,然后再送他们到该去的地方(子宫)继续发展。

相关数据说明试管婴儿的需求

| 年份 | 全球不孕不育夫妇数量(约) | 试管婴儿周期数(约) |

|---|---|---|

| 2020 年 | 1.86 亿对 | 200 万个 |

| 2021 年 | 1.9 亿对 | 210 万个 |

| 2022 年 | 2.01 亿对 | 230 万个 |

从上面的数据可以看出,全球不孕不育夫妇数量呈上升趋势,而试管婴儿周期数也在增加,这充分说明了试管婴儿技术的重要性和巨大需求。

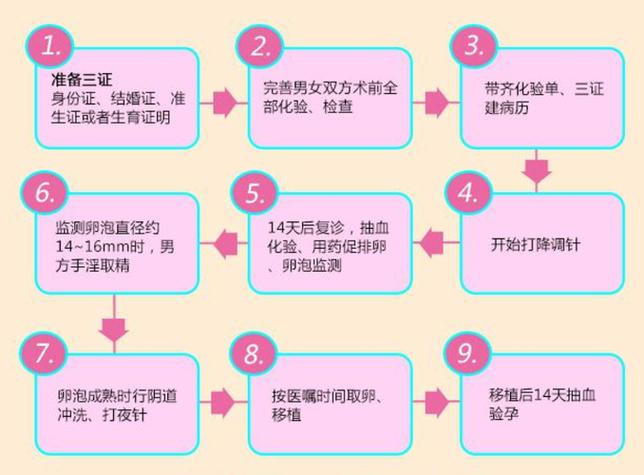

试管婴儿的具体过程

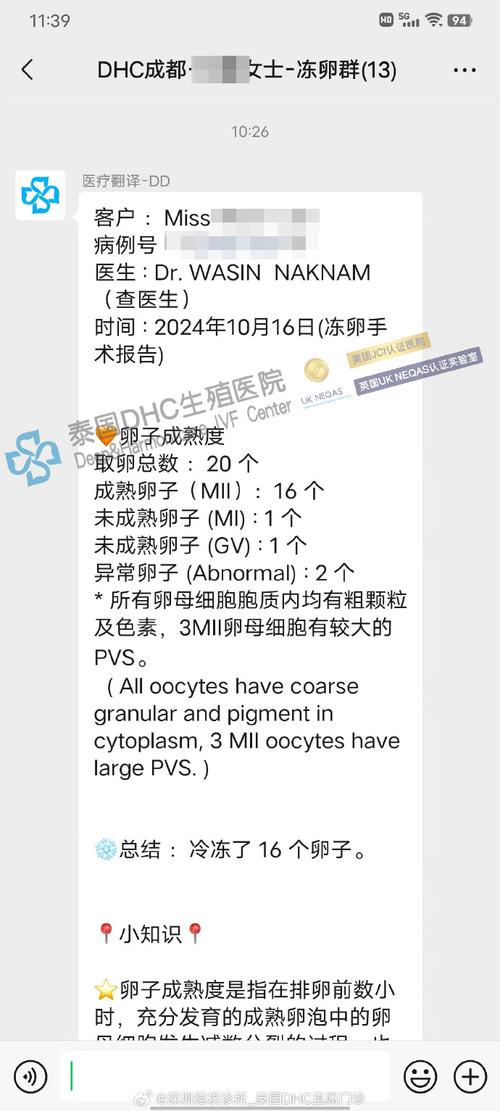

促排卵阶段

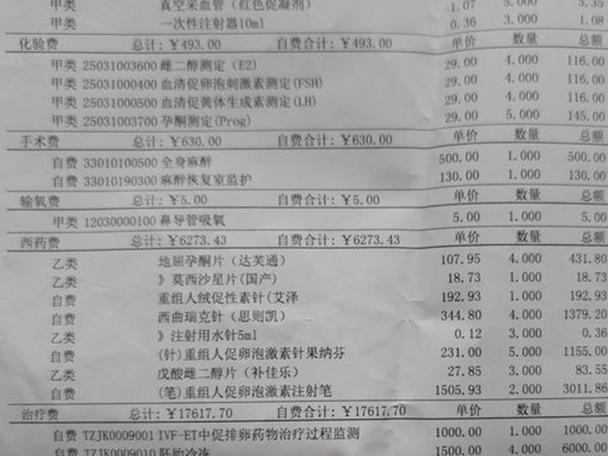

在这个阶段,医生会给女性使用促排卵药物。为啥要这样做呢?因为正常情况下女性每个月只排一个卵,可这一个卵不一定能成功受精、发育成胚胎。使用促排卵药物后,就可以让多个卵泡同时发育,这样就能获取多个卵子,增加成功受孕的机会。

这就像是在一块地里撒了很多种子,原本可能只有一颗种子发芽长大,现在撒了更多种子,发芽长大的可能性就大大提高啦。医生会通过超声监测和血液激素水平检测等方式,密切关注卵泡的发育情况,等到卵泡成熟了,就准备取卵。

取卵与取精阶段

取卵是在超声引导下进行的,通过一根细细的穿刺针,从阴道进入卵巢,把成熟的卵子一个个取出来。这个过程一般会在麻醉下进行,所以女性朋友们不用太担心疼痛问题。

与此同时,男性需要通过手淫的方式取出精子。取出来的精子会被送到实验室进行处理,去除精液中的杂质,筛选出活力好、形态正常的精子,为接下来的受精做准备。

体外受精阶段

在实验室里,工作人员会把处理好的精子和卵子放在同一个培养皿中,让它们自然结合受精。不过有时候,精子和卵子可能“不太给力”,结合的成功率不高,这时候就会用到一种叫做“单精子注射”的技术。

单精子注射就是用一根很细的针,挑选出一个活力最好的精子,直接注射到卵子里面,帮助它们完成受精。就好像是给这对“小情侣”牵线搭桥,让他们更快地走到一起。

胚胎培养阶段

成功受精后,受精卵就开始在培养皿里发育成胚胎啦。实验室的环境可是模拟人体子宫内的环境精心设置的哦,要保证合适的温度、湿度、营养物质等条件,让胚胎能健康成长。

工作人员会密切观察胚胎的发育情况,一般在培养 3 - 5 天后,挑选出发育良好的胚胎准备移植。这个过程就像是园丁精心照顾幼苗,挑选出最茁壮的几棵准备移栽到地里。

胚胎移植阶段

胚胎移植是整个试管婴儿过程中很关键的一步。医生会通过一根细细的导管,把挑选好的胚胎轻轻地送到女性的子宫里。这个过程也不会太疼,就像做一次普通的妇科检查一样。

移植完胚胎后,女性需要卧床休息一会儿,之后就可以正常生活啦,不过要注意避免剧烈运动和重体力劳动。胚胎在子宫里会自己寻找合适的位置着床,就像小种子找到了肥沃的土地,开始扎根生长。

黄体支持与验孕阶段

移植胚胎后,为了让子宫环境更适合胚胎着床和发育,女性需要使用一些药物进行黄体支持。一般在移植后的 12 - 14 天左右,就可以通过抽血检查人绒毛膜促性腺激素(hCG)水平来确定是否怀孕。

如果 hCG 水平升高,那就说明怀孕成功啦,接下来就可以像正常怀孕一样,定期去医院进行产检,等待宝宝的诞生。要是 hCG 水平没有升高,那这次试管婴儿可能就没有成功,不过也别灰心,医生会根据具体情况分析原因,看看是否需要调整方案,进行下一次尝试。

总之,试管婴儿技术为许多不孕不育夫妇带来了希望,虽然这个过程可能会有些波折,但每一步都凝聚着医学的智慧和医生们的努力。希望每一对渴望宝宝的夫妇都能如愿以偿,迎来自己可爱的小天使。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。