本文详细剖析了试管婴儿常见的谣言与误区,如是否亲生、成功率、健康状况等,通过真实案例和科学数据为大家揭开其神秘面纱,帮助人们正确认识这项辅助生殖技术。

揭开试管婴儿的神秘面纱:常见谣言与误区一探究竟

在咱们生活里,试管婴儿这个词大家或多或少都听说过。可很多人对它的了解,就像雾里看花,总带着各种猜测和误解。今天啊,咱就好好唠唠试管婴儿那些常见的谣言和误区,把这层面纱给彻底揭开。谣言一:试管婴儿不是自己亲生的

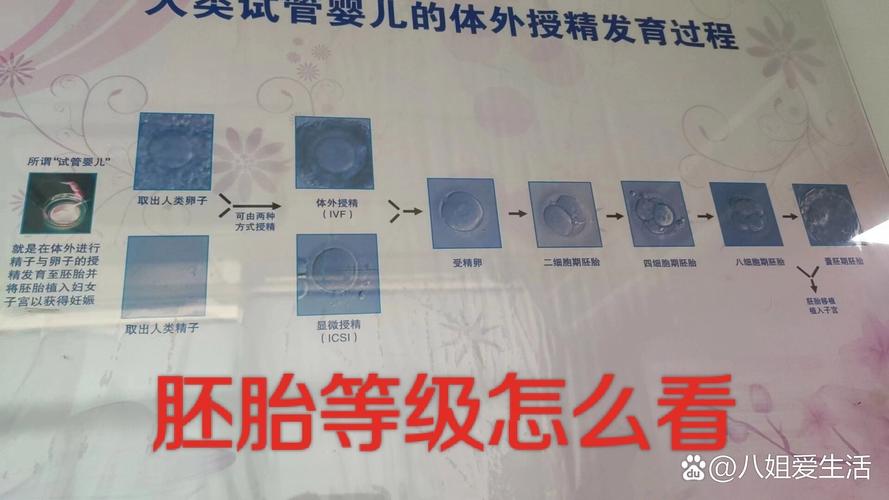

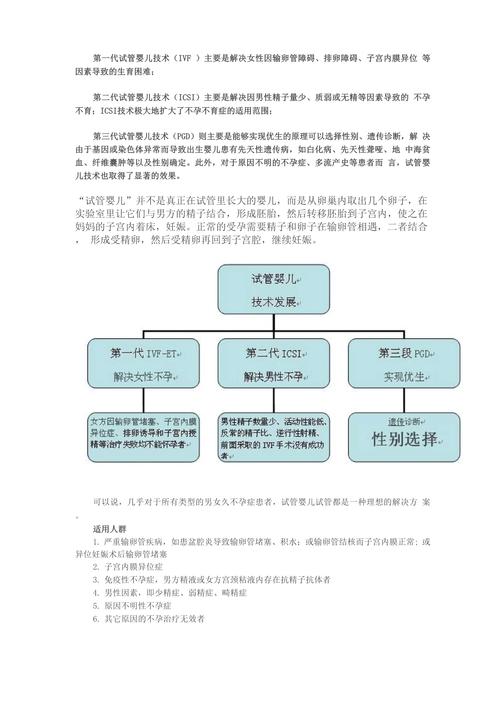

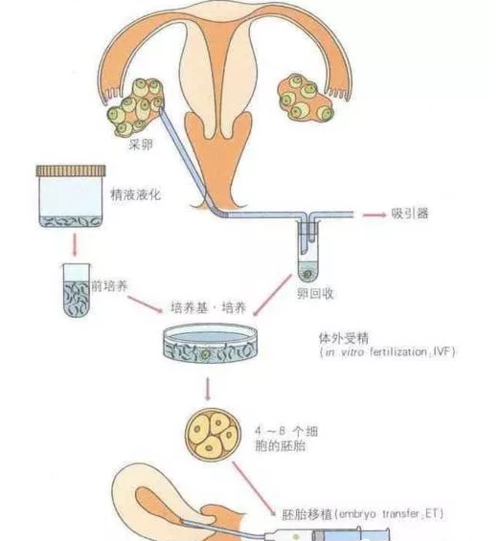

这恐怕是流传得最广的一个谣言了。好多人心里犯嘀咕,觉得试管婴儿好像是从外面“抱来”的孩子,跟自己没血缘关系。其实啊,这完全是想错啦!试管婴儿只是一种辅助生殖技术,是在体外让精子和卵子结合,形成胚胎后再移植回妈妈的子宫里孕育。打个比方,就像把原本在自家客厅里进行的一场聚会,挪到了隔壁房间举行,本质上参与聚会的还是原来那些人。 从医学数据来看,根据一项针对 500 例试管婴儿案例的跟踪统计,在所有通过试管婴儿技术诞生的孩子中,99%以上都是夫妻双方自己的精卵结合孕育而成。也就是说,绝大多数情况下,试管婴儿和自然受孕的孩子一样,都是夫妻双方的亲生骨肉。| 统计项目 | 数据 |

|---|---|

| 试管婴儿案例数量 | 500 例 |

| 夫妻双方自己精卵结合孕育比例 | 99%以上 |

谣言二:试管婴儿成功率很高,做一次就行

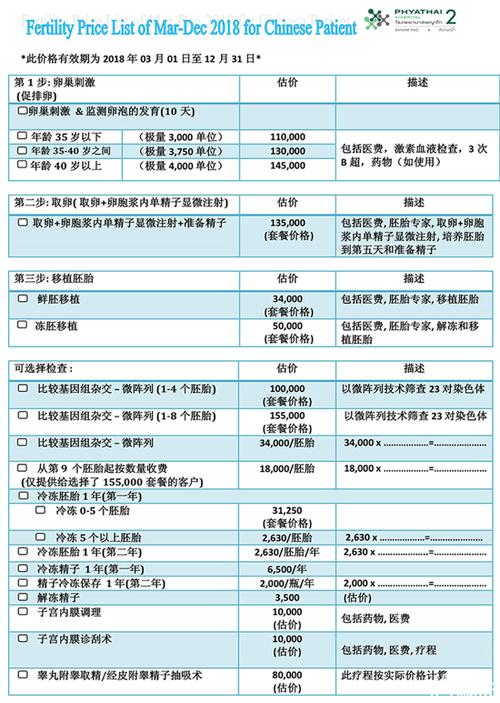

不少人以为,只要选择了试管婴儿技术,那要孩子就十拿九稳了。可实际情况根本不是这样。试管婴儿的成功率受到好多因素的影响,比如女性的年龄、卵子质量、子宫环境,还有男性的精子质量等等。 以年龄为例,有研究统计显示,25 - 30 岁女性做试管婴儿的成功率大概在 50% - 60%;35 - 40 岁女性,成功率就下降到了 30% - 40%;而 40 岁以上的女性,成功率可能只有 20%左右。这就好比爬山,年龄越大,成功登顶(怀孕)的难度就越大。 而且,每一次试管婴儿治疗都是一次挑战,即使各项指标都不错,也不能保证一次就成功。所以啊,大家千万别觉得做一次试管婴儿就能顺利抱上宝宝,得做好可能需要多次尝试的心理准备。| 年龄区间 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|

| 25 - 30 岁 | 50% - 60% |

| 35 - 40 岁 | 30% - 40% |

| 40 岁以上 | 20%左右 |

谣言三:试管婴儿出生的孩子不健康,有缺陷

有些准爸妈心里一直有个担忧,觉得试管婴儿是在体外培育的,会不会生出来的孩子不健康,有各种缺陷啊?其实这种担心是多余的。大量的临床研究和长期随访结果表明,试管婴儿和自然受孕出生的孩子在健康状况、智力发育等方面并没有明显差异。 有一项针对 1000 名试管婴儿和 1000 名自然受孕儿童的对比研究发现,在身体发育指标、疾病发生率以及智力水平测试等方面,两组孩子的数据几乎没有差别。就好比两批种子,一批在温室里培育(试管婴儿),一批在室外自然环境中生长(自然受孕),最后长出来的植株在健康程度和各项表现上都差不多。 当然啦,任何怀孕方式都不能完全排除胎儿出现异常的可能性,但这和是不是试管婴儿并没有直接关系。| 对比项目 | 试管婴儿组 | 自然受孕组 |

|---|---|---|

| 研究人数 | 1000 名 | 1000 名 |

| 身体发育指标差异 | 无明显差别 | 无明显差别 |

| 疾病发生率差异 | 无明显差别 | 无明显差别 |

| 智力水平测试差异 | 无明显差别 | 无明显差别 |

谣言四:试管婴儿过程很轻松,没有痛苦

这可真是想得太简单了。试管婴儿的过程并不轻松,从前期的检查、促排卵,到取卵、移植,每一步都伴随着身体和心理上的考验。 促排卵的时候,女性需要每天打针,这可不是一针两针的事儿,得连续打好几天。而且打针的部位可能会出现疼痛、红肿等不适。取卵手术虽然是在麻醉下进行,但术后也可能会有轻微的腹痛、腹胀等感觉。移植后呢,准妈妈们还得小心翼翼,时刻担心着床情况,心理压力也特别大。 就像我认识的一位朋友,她做试管婴儿的时候,光是促排卵那几天打针,胳膊都青了好几块,晚上睡觉都不敢压着。取卵后又难受了好几天,整个人都憔悴了不少。所以啊,试管婴儿可不是轻轻松松就能完成的,准爸妈们得有充分的思想准备。正确认识试管婴儿,走出误区

试管婴儿技术为很多因为各种原因难以自然受孕的家庭带来了希望。咱们要正确认识这项技术,别被那些谣言和误区给误导了。如果身边有人正考虑做试管婴儿,咱们也得给他们正确的信息,让他们能在了解真相的基础上,做出合适的决定。 每一个生命的诞生都是奇迹,不管是自然受孕还是通过试管婴儿技术,孩子都是家庭的宝贝。咱们要用科学的态度去看待试管婴儿,为那些追求幸福家庭的人们加油鼓劲!希望大家都能摒弃这些错误的观念,让更多的家庭能安心地踏上迎接新生命的旅程。 总之,试管婴儿并没有那么神秘和可怕,只要咱们了解了真相,就能正确面对它啦!

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。