本文围绕患癌后做试管婴儿的可能性与风险展开探讨,介绍了不同癌症类型患者做试管婴儿的可能比例,阐述了身体承受、癌症复发等风险,最后给出患者如何权衡与选择的建议 。

患癌后还能做试管婴儿的可能与风险

在生活中,我们都知道癌症是一种让人谈之色变的疾病。它不仅给患者的身体带来巨大的痛苦,还可能影响到患者生活的方方面面,其中就包括生育问题。对于一些有生育愿望的癌症患者来说,患癌后还能不能做试管婴儿,成了他们心中极为关切的问题。

患癌后做试管婴儿的可能性

首先,我们来看看患癌后做试管婴儿存在哪些可能性。随着医学技术的不断进步,这方面确实有了一些积极的变化。有些癌症类型,在病情得到有效控制、身体状况允许的情况下,是有可能尝试试管婴儿的。

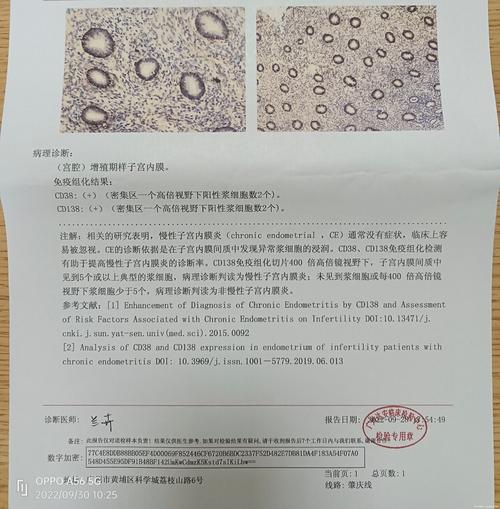

比如,对于一些早期发现、治疗效果良好的乳腺癌患者,如果经过医生全面评估,身体的各项机能恢复得不错,是有机会考虑试管婴儿的。据相关统计数据显示,在经过规范治疗且病情稳定5年以上的乳腺癌患者中,约有30% - 40%的人在身体条件达标的情况下,可以尝试进行试管婴儿技术来实现生育愿望。具体数据如下表所示:

| 癌症类型 | 病情稳定时间 | 可尝试试管婴儿的比例 |

|---|---|---|

| 乳腺癌 | 5年以上 | 30% - 40% |

这是因为乳腺癌在早期如果治疗得当,对身体整体的生殖系统影响相对有限。而且现在有很多先进的手段可以监测和评估患者的身体状况,确保试管婴儿过程中的安全性。

另外,一些生殖系统之外的良性肿瘤患者,只要肿瘤没有影响到生殖器官的正常功能,在治愈后身体恢复良好,进行试管婴儿的可能性也比较大。像甲状腺良性肿瘤患者,经过手术切除肿瘤且甲状腺功能恢复正常后,只要生殖系统未受影响,就可以在医生的指导下尝试试管婴儿。这类患者中,大约有60% - 70%能够顺利进入试管婴儿的流程。

患癌后做试管婴儿面临的风险

然而,患癌后做试管婴儿可不是一件轻松的事情,其中面临的风险也不少。

身体承受能力风险

癌症治疗过程往往是非常艰辛的,像手术、放疗、化疗这些常见的治疗手段,对身体的伤害都很大。化疗药物可能会导致患者身体虚弱、免疫力下降。在这种情况下,如果贸然进行试管婴儿,身体可能根本承受不了促排卵、取卵等一系列操作。就好比一辆原本就已经破旧不堪、零件磨损严重的汽车,还要强行让它高速行驶,很可能会出现各种故障。有研究表明,经过高强度化疗的患者,在化疗结束后的1 - 2年内,身体的各项机能都处于较为低下的水平,此时进行试管婴儿,出现严重并发症的概率高达40%左右。

癌症复发风险

这也是一个非常关键的风险点。试管婴儿过程中使用的一些激素药物,有可能会对身体内的激素水平产生影响,而某些癌症的发生发展与激素水平密切相关。比如,雌激素水平的变化可能会刺激乳腺癌细胞的复发和生长。相关数据显示,乳腺癌患者在试管婴儿过程中,如果体内雌激素水平波动较大,癌症复发的风险可能会比正常情况增加20% - 30%。这就像是在原本已经熄灭的火苗上,又不小心撒上了一把易燃的粉末,很容易让癌症这把“火”再次燃烧起来。

对胎儿的影响风险

患癌患者的身体状况毕竟与健康人不同,即使成功受孕,也可能会对胎儿的发育产生影响。一方面,患者身体的免疫力低下,可能更容易受到各种病菌的侵袭,从而影响胎儿在子宫内的生长环境。另一方面,之前癌症治疗使用的药物可能会在体内有一定的残留,这些残留物质有可能通过胎盘传递给胎儿,影响胎儿的正常发育。有统计显示,患癌后成功受孕的患者中,胎儿出现发育迟缓、畸形等问题的比例约为15% - 20%,明显高于健康孕妇。

如何权衡与选择

面对患癌后做试管婴儿的可能性与风险,患者该如何做出选择呢?这就需要患者和医生进行充分的沟通和全面的评估。

患者首先要向医生详细地说明自己的癌症病史、治疗过程、目前的身体状况等信息。医生会根据这些信息,结合各种检查结果,如血液检查、超声检查、基因检测等,对患者的身体进行一个全面的评估。评估的内容包括患者的生殖系统功能、身体的整体健康状况、癌症复发的风险等。

如果评估结果显示患者身体状况较好,癌症复发风险较低,且生殖系统功能基本正常,那么可以在医生的密切监测下尝试试管婴儿。在这个过程中,医生会制定个性化的治疗方案,尽量减少风险的发生。比如,在使用激素药物时,会严格控制剂量和使用时间,密切关注患者的身体反应。

但如果评估结果显示患者身体状况较差,癌症复发风险较高,那么医生可能会建议患者暂时放弃试管婴儿的想法,先以恢复身体健康、预防癌症复发为主。毕竟,只有母亲的身体足够健康,才能为胎儿提供一个良好的生长环境。

总之,患癌后做试管婴儿是一个充满挑战和风险的选择。患者需要充分了解其中的可能性和风险,与医生共同权衡利弊,做出最适合自己的决定。希望每一位有生育愿望的癌症患者都能在保障自身健康的前提下,实现自己的生育梦想。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。