本文详细解读了试管婴儿的五大关键阶段,包括前期检查、促排卵、取卵取精、体外受精与胚胎培养、胚胎移植和验孕,阐述各阶段要点、相关数据及可能面临的问题,助读者全面了解试管婴儿。

试管婴儿的五大关键阶段解读

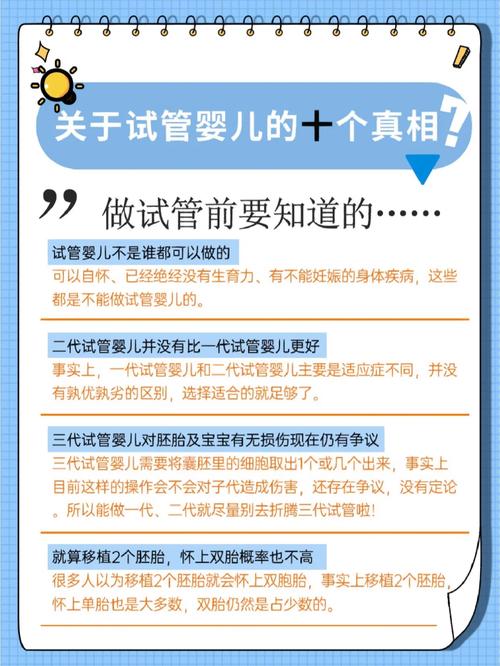

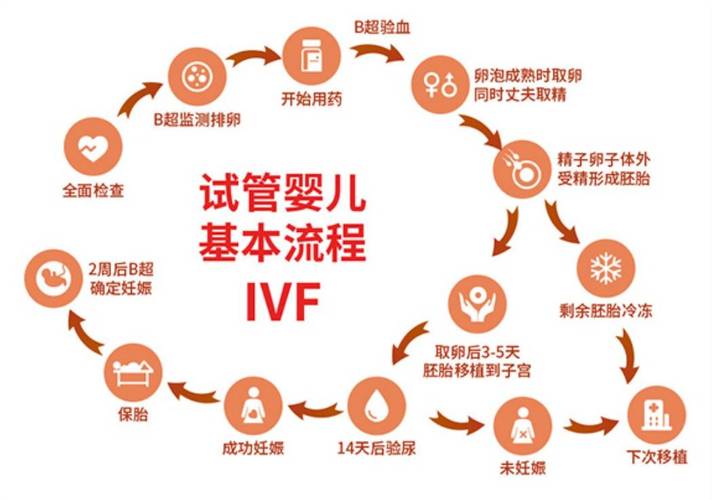

在当今社会,试管婴儿技术帮助了众多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭,圆了他们的亲子梦。这项神奇的技术涉及多个复杂且关键的阶段,每个阶段都像是一场“战役”,直接影响着最终能否成功迎来新生命。接下来,咱们就一起深入解读试管婴儿的五大关键阶段。前期检查阶段

前期检查是试管婴儿之旅的重要基石。夫妻双方都需要进行全面细致的身体检查,这一步可马虎不得。通过检查,医生能够准确了解夫妻双方的身体状况,判断是否适合进行试管婴儿治疗,同时也能为后续的治疗方案提供重要依据。 据相关统计数据显示,在准备进行试管婴儿的夫妻中,大约有20% - 30%的人会因为前期检查出现一些问题,而需要先进行相应的治疗或调理后才能继续试管婴儿流程。| 检查项目 | 男方 | 女方 |

|---|---|---|

| 基本身体指标 | 血常规、尿常规、肝肾功能等 | 同男方,另外还有妇科检查,如B超、白带常规等 |

| 生殖系统检查 | 精液分析、性激素六项等 | 输卵管造影、性激素六项、AMH(抗缪勒氏管激素)检测等 |

| 传染病检查 | 乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等 | 同男方 |

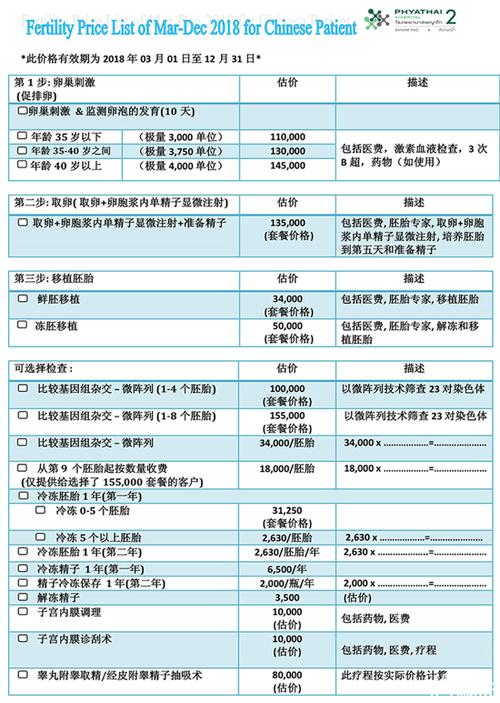

促排卵阶段

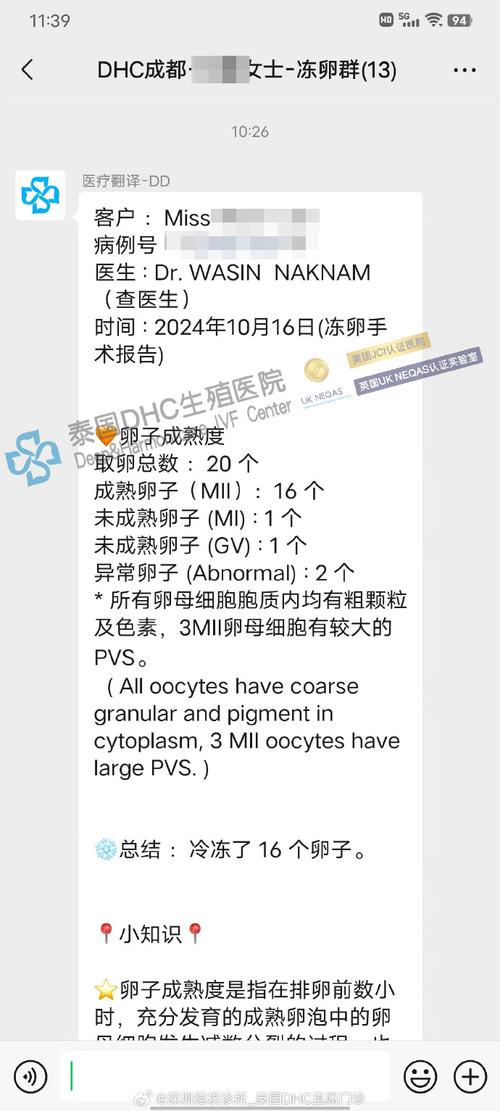

促排卵阶段可以说是一场“卵子的培育大战”。正常情况下,女性每个月一般只会排出一颗成熟卵子,但为了提高试管婴儿的成功率,需要获取多个成熟卵子。这时候,就需要通过药物来刺激卵巢,让多个卵泡同时发育成熟。 数据表明,在促排卵过程中,约有10% - 15%的女性可能会出现一些不良反应,比如卵巢过度刺激综合征等。不过,现在的医疗技术在不断进步,医生会密切监测卵泡的发育情况,及时调整药物剂量,尽量降低不良反应的发生概率。 医生会根据女性的身体状况制定个性化的促排卵方案。我认识一位女士,她在促排卵期间,每天都要按时打针,还要定期去医院做B超监测卵泡大小和数量。这个过程虽然有些辛苦,但看到卵泡一点点长大,她心里充满了希望。最终,成功取出了10颗成熟卵子,为后续的受精打下了良好基础。取卵取精阶段

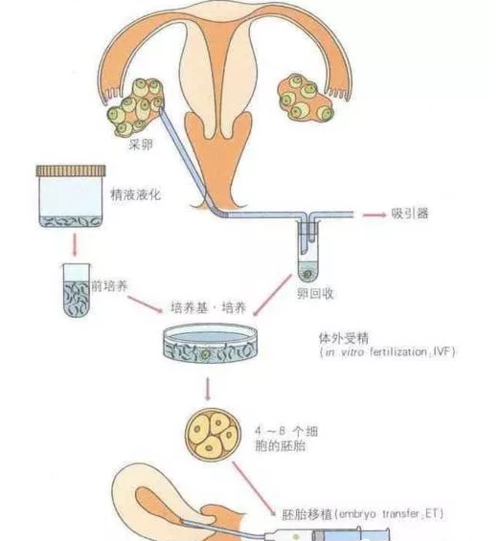

取卵和取精是试管婴儿过程中非常关键的一步。取卵手术一般是在超声引导下进行,通过一根细细的穿刺针,从阴道进入卵巢,将成熟的卵子取出。整个过程大约需要10 - 20分钟,一般会采取局部麻醉,所以女性朋友们不用过于担心疼痛问题。 取精相对来说就简单一些,男方通过手淫的方式将精液采集到无菌杯中。但也有一些特殊情况,比如男方在取精当天因为紧张等原因无法顺利取精,可能就需要借助一些辅助手段。 根据统计,取卵过程中,卵子的取出数量和质量会受到多种因素影响。大约有5% - 10%的女性可能会出现取卵数量不理想或者卵子质量不佳的情况。而在取精方面,约有3% - 5%的男性会出现取精困难的问题。体外受精和胚胎培养阶段

将取出的卵子和精子放在特殊的培养液中,让它们自然结合受精,这就是体外受精过程。如果精子的质量不太好,无法自然受精,医生还会采用单精子注射技术,直接将精子注射到卵子内,帮助它们完成受精。 受精成功后,受精卵会在培养箱中继续发育,经过几天的培养,会发育成胚胎。这个阶段就像是在“精心呵护幼苗成长”。一般来说,第三天可以看到胚胎的发育情况,到第五天或第六天,胚胎会发育成囊胚,囊胚的着床率相对更高。 据统计,在体外受精过程中,受精成功率大概在60% - 80%左右。而胚胎培养到囊胚阶段,成功率大概在30% - 50%。这意味着并不是所有的卵子和精子都能成功结合并发育成健康的胚胎。比如有一对夫妻,取了8颗卵子,经过体外受精,有6颗成功受精,但是在胚胎培养过程中,最终只有2颗发育成了优质囊胚。胚胎移植和验孕阶段

胚胎移植是整个试管婴儿过程中最让人期待的一步。医生会通过一根细细的导管,将培养好的胚胎移植到女性的子宫内。这个过程就像是把一颗希望的“种子”种进肥沃的“土壤”里。 移植后,女性需要卧床休息一段时间,保持轻松愉快的心情,这对胚胎着床非常重要。一般在移植后的12 - 14天,就可以通过抽血检测人绒毛膜促性腺激素(hCG)水平来确定是否怀孕。 数据显示,胚胎移植后的着床率大概在30% - 60%,这受到多种因素影响,比如胚胎质量、子宫内膜厚度、女性的身体状况和心理状态等。我有个亲戚,第一次胚胎移植后没有成功,她心里特别失落。但她没有放弃,调整好心态,在医生的建议下进行了第二次移植,最终成功怀孕,现在已经有了一个可爱的宝宝。 试管婴儿技术虽然为许多家庭带来了希望,但每个阶段都充满挑战。在这个过程中,夫妻双方不仅要积极配合医生的治疗,还要保持良好的心态,相信每一次努力都可能换来幸福的结局。希望更多的家庭能够通过试管婴儿技术,迎来属于自己的小天使。

福梦试管婴儿助孕网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。